lunes, 21 de junio de 2010

Revolución...

La Revolución

Entre 1810 y 1820 se suceden los gobiernos nacionales que tienen su sede en Buenos Aires y no hay autoridades de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de estos gobiernos con excepción de la Junta Grande (1810-1811) privilegiaron los intereses de la provincia de Buenos Aires sobre los del resto del país.

Entre 1810 y 1820 se suceden los gobiernos nacionales que tienen su sede en Buenos Aires y no hay autoridades de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de estos gobiernos con excepción de la Junta Grande (1810-1811) privilegiaron los intereses de la provincia de Buenos Aires sobre los del resto del país.

Las Guerras Civiles:

Tras la batalla de Cepeda, en febrero de 1820, la Provincia de Buenos Aires se transformó en una institución política independiente. Manuel de Sarratea fue su primer gobernador. El territorio de la provincia se extendía desde la ciudad de Buenos Aires hasta la cordillera de los Andes por el Oeste, y hacia el sur hasta la Patagonia, Tierra del Fuego y las Malvinas. Durante el gobierno de Martín Rodríguez, (1820-184) su ministro Rivadavia llevó adelante obras públicas, creó el Banco de la Provincia y contrató un empréstito con los ingleses, origen de nuestra deuda externa. Como garantía del empréstito se hipotecaron todas las tierras públicas de la provincia.

Tras la batalla de Cepeda, en febrero de 1820, la Provincia de Buenos Aires se transformó en una institución política independiente. Manuel de Sarratea fue su primer gobernador. El territorio de la provincia se extendía desde la ciudad de Buenos Aires hasta la cordillera de los Andes por el Oeste, y hacia el sur hasta la Patagonia, Tierra del Fuego y las Malvinas. Durante el gobierno de Martín Rodríguez, (1820-184) su ministro Rivadavia llevó adelante obras públicas, creó el Banco de la Provincia y contrató un empréstito con los ingleses, origen de nuestra deuda externa. Como garantía del empréstito se hipotecaron todas las tierras públicas de la provincia.

“La conquista del desierto”

Autor: Felipe Pigna.

Los primitivos dueños de la tierra venían resistiendo la conquista del blanco desde la llegada de Solís, en 1516. Don Pedro de Mendoza debió abandonar Buenos Aires en 1536 por la hostilidad de los pampas. Sólo a partir de la creación del virreinato y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte, fue posible establecer una línea de fronteras con el indio medianamente alejada de los centros urbanos.

Rosas, haciéndose eco de las demandas de sus colegas estancieros sobre los constantes robos de ganado por parte de los indios, encabezó la primera “conquista al desierto”.

Entre 1833 y 1834, al concluir su primera gobernación, Juan Manuel de Rosas, emprendió la primera campaña financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades.

La expedición contó con el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. Rosas combinó la conciliación con la represión.

Pactó con los pampas y se enfrentó con los ranqueles y la Confederación liderada por Juan ManuelCalfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires a poco de comenzar la conquista, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos.

Hasta la caída de Rosas se vivió en una relativa tranquilidad en las fronteras con el indio, pero a partir de 1853 reaparecieron los malones. En marzo de 1855, el gobierno de la provincia envió una expedición militar hacia la zona de Azul al mando del coronel Bartolomé Mitre. Mientras acampaba en Sierra Chica, la división fue cercada y diezmada por los lanceros del cacique Calfucurá.

Calfucurá era el jefe indígena más importante. Había nacido en Lloma (araucania chilena) en 1785. En 1835 logró imponerse sobre los araucanos de Masallé (La Pampa) y se proclamó "cacique general de las pampas". El cacique araucano sometió a todas las tribus del Sur. Calfucurá, dotado de una gran inteligencia y una notable capacidad de organización, organizó en 1855 la "Gran Confederación de las Salinas Grandes", en la que confluyeron las tribus pampas, ranqueles y araucanas. Mantendrá en vilo a los sucesivos gobiernos hasta ser derrotado en marzo de 1872 en San Carlos, partido de Bolívar. Calfucurá murió un año más tarde con casi cien años en la isla de Chiloé. Tomará el mando su hijo, Namuncurá, quien secundado por sus bravos guerreros, Cachul, Catriel, Caupán y Cañumil, se dispuso a cumplir el mandato de defender sus tierras, pero no tendrá la tenacidad de su padre.

La consolidación del Estado Nacional hacía necesaria la clara delimitación de sus fronteras con los países vecinos. En este contexto, se hacía imprescindible la ocupación del espacio patagónico reclamado por Chile durante décadas. Sólo la pacificación interior impuesta por el Estado nacional unificado a partir de 1862, permitió a fines de la década del 1870, concretar estos objetivos con el triunfo definitivo sobre el indio.

El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra, Adolfo Alsina impulsó una campaña para extender la línea de frontera hacia el Sur de la Provincia de Buenos Aires.

El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran foso, conocido como la "zanja de Alsina", con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado.

Antes de poder concretar del todo su proyecto, Alsina murió y fue reemplazado por el joven general Julio A. Roca. La política desarrollada por Alsina había permitido ganar unos 56 mil kilómetros cuadrados, extender la red telegráfica, la fundación de cinco pueblos y la apertura de caminos.

El nuevo ministro de Guerra aplicará un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerzas: "Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva".

Los teóricos de la modernización del país proponían poblar el "desierto" que se suponía deshabitado. No eran numerosos los habitantes, pero había habitantes previos a esta postulación. Estos habitantes eran los indígenas. Un testigo de la época, el Ingeniero Trevelot, opinaba: “Los indígenas han probado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ello sin dificultades cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. Es un haz bien ligado y poco manejable. Rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos de sus jefes, sólo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados, sobre los cuales se podrá concretar la acción. Se sigue después de una razzia como la que nos ocupa, una costumbre cruel: los niños de corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes esclavos para llamar las cosas por su nombre".

El plan de Roca se realizaría en dos etapas: una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el Sur de la Provincia de Buenos Aires y el Río Negro y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de Bariloche. En julio de 1878, el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos capturando prisioneros y recatando cautivos.

El 14 de agosto de 1878, el presidente Avellaneda envió al Congreso un proyecto para poner en ejecución la Ley del 23 de agosto de 1867 que ordenaba la ocupación del Río Negro, como frontera de la república sobre los indios pampas. El Congreso sancionó en octubre una nueva ley autorizando una inversión de 1.600.000 pesos para sufragar los gastos de la conquista.

Con la financiación aprobada, Roca estuvo en condiciones de preparar sus fuerzas para lanzar la ofensiva final. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Los seis mil soldados fueron distribuidos en cuatro divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la pampa. Dos de las columnas estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Uriburu, que atacarían desde la cordillera para converger en Choele Choel. Las columnas centrales, al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo, entrarían por la pampa central y ocuparían la zona de Trarú Lauquen y Poitahue. Todo salió según el plan con el acompañamiento de la armada que con el buque El Triunfo, a las órdenes de Martín Guerrico, navegó por el Río Negro.

El 25 de mayo de 1879 se celebró en la margen izquierda del Río Negro y desde allí se preparó el último tramo de la conquista. El 11 de junio las tropas de Roca llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Pocos días después, el ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la República por el Partido Autonomista Nacional. Lo reemplazaron en el mando los generales Conrado Villegas y Lorenzo Vintter, quienes arrinconaron a los aborígenes neuquinos y rionegrinos en los contrafuertes de los Andes y lograron su rendición definitiva en 1885. El saldo fue el de miles de indios muertos, catorce mil reducidos a la servidumbre, y la ocupación de quince mil leguas cuadradas, que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería.

Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes.

El padre salesiano Alberto Agostini brindaba este panorama: "El principal agente de la rápida extinción fue la persecución despiadada y sin tregua que les hicieron los estancieros, por medio de peones ovejeros quienes, estimulados y pagados por los patrones, los cazaban sin misericordia a tiros de winchester o los envenenaban con estricnina, para que sus mandantes se quedaran con los campos primeramente ocupados por los aborígenes. Se llegó a pagar una libra esterlina por par de oreja de indios. Al aparecer con vida algunos desorejados, se cambió la oferta: una libra por par de testículos".

El general Victorica no andaba con rodeos al explicar los objetivos de la conquista: "Privados del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza de la forma en que lo hacen, que denuncia a la fuerza su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o a los obrajes donde ya existen muchos de ellos disfrutando de los beneficios de la civilización. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, como lo hacen algunos de ellos en las haciendas de Salta y Jujuy".

El éxito obtenido en la llamada “conquista del desierto” prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y lo llevó a la presidencia de la república. Para el estado nacional, significó la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales que, según se había establecido en la Ley de Inmigración, serían destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder, que pagaron por ellas sumas irrisorias.

Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a serlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, ya tenían algo más que dónde caerse muertos.

Algunos de ellos se dedicarán a la explotación ovina poblando el desierto con ovejas; otros dejarán centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de Santa Cruz tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado.

Autor: Felipe Pigna.

Los primitivos dueños de la tierra venían resistiendo la conquista del blanco desde la llegada de Solís, en 1516. Don Pedro de Mendoza debió abandonar Buenos Aires en 1536 por la hostilidad de los pampas. Sólo a partir de la creación del virreinato y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte, fue posible establecer una línea de fronteras con el indio medianamente alejada de los centros urbanos.

Rosas, haciéndose eco de las demandas de sus colegas estancieros sobre los constantes robos de ganado por parte de los indios, encabezó la primera “conquista al desierto”.

Entre 1833 y 1834, al concluir su primera gobernación, Juan Manuel de Rosas, emprendió la primera campaña financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades.

La expedición contó con el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. Rosas combinó la conciliación con la represión.

Pactó con los pampas y se enfrentó con los ranqueles y la Confederación liderada por Juan ManuelCalfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires a poco de comenzar la conquista, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos.

Hasta la caída de Rosas se vivió en una relativa tranquilidad en las fronteras con el indio, pero a partir de 1853 reaparecieron los malones. En marzo de 1855, el gobierno de la provincia envió una expedición militar hacia la zona de Azul al mando del coronel Bartolomé Mitre. Mientras acampaba en Sierra Chica, la división fue cercada y diezmada por los lanceros del cacique Calfucurá.

Calfucurá era el jefe indígena más importante. Había nacido en Lloma (araucania chilena) en 1785. En 1835 logró imponerse sobre los araucanos de Masallé (La Pampa) y se proclamó "cacique general de las pampas". El cacique araucano sometió a todas las tribus del Sur. Calfucurá, dotado de una gran inteligencia y una notable capacidad de organización, organizó en 1855 la "Gran Confederación de las Salinas Grandes", en la que confluyeron las tribus pampas, ranqueles y araucanas. Mantendrá en vilo a los sucesivos gobiernos hasta ser derrotado en marzo de 1872 en San Carlos, partido de Bolívar. Calfucurá murió un año más tarde con casi cien años en la isla de Chiloé. Tomará el mando su hijo, Namuncurá, quien secundado por sus bravos guerreros, Cachul, Catriel, Caupán y Cañumil, se dispuso a cumplir el mandato de defender sus tierras, pero no tendrá la tenacidad de su padre.

La consolidación del Estado Nacional hacía necesaria la clara delimitación de sus fronteras con los países vecinos. En este contexto, se hacía imprescindible la ocupación del espacio patagónico reclamado por Chile durante décadas. Sólo la pacificación interior impuesta por el Estado nacional unificado a partir de 1862, permitió a fines de la década del 1870, concretar estos objetivos con el triunfo definitivo sobre el indio.

El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra, Adolfo Alsina impulsó una campaña para extender la línea de frontera hacia el Sur de la Provincia de Buenos Aires.

El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran foso, conocido como la "zanja de Alsina", con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado.

Antes de poder concretar del todo su proyecto, Alsina murió y fue reemplazado por el joven general Julio A. Roca. La política desarrollada por Alsina había permitido ganar unos 56 mil kilómetros cuadrados, extender la red telegráfica, la fundación de cinco pueblos y la apertura de caminos.

El nuevo ministro de Guerra aplicará un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerzas: "Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva".

Los teóricos de la modernización del país proponían poblar el "desierto" que se suponía deshabitado. No eran numerosos los habitantes, pero había habitantes previos a esta postulación. Estos habitantes eran los indígenas. Un testigo de la época, el Ingeniero Trevelot, opinaba: “Los indígenas han probado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ello sin dificultades cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. Es un haz bien ligado y poco manejable. Rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos de sus jefes, sólo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados, sobre los cuales se podrá concretar la acción. Se sigue después de una razzia como la que nos ocupa, una costumbre cruel: los niños de corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes esclavos para llamar las cosas por su nombre".

El plan de Roca se realizaría en dos etapas: una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el Sur de la Provincia de Buenos Aires y el Río Negro y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de Bariloche. En julio de 1878, el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos capturando prisioneros y recatando cautivos.

El 14 de agosto de 1878, el presidente Avellaneda envió al Congreso un proyecto para poner en ejecución la Ley del 23 de agosto de 1867 que ordenaba la ocupación del Río Negro, como frontera de la república sobre los indios pampas. El Congreso sancionó en octubre una nueva ley autorizando una inversión de 1.600.000 pesos para sufragar los gastos de la conquista.

Con la financiación aprobada, Roca estuvo en condiciones de preparar sus fuerzas para lanzar la ofensiva final. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Los seis mil soldados fueron distribuidos en cuatro divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la pampa. Dos de las columnas estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Uriburu, que atacarían desde la cordillera para converger en Choele Choel. Las columnas centrales, al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo, entrarían por la pampa central y ocuparían la zona de Trarú Lauquen y Poitahue. Todo salió según el plan con el acompañamiento de la armada que con el buque El Triunfo, a las órdenes de Martín Guerrico, navegó por el Río Negro.

El 25 de mayo de 1879 se celebró en la margen izquierda del Río Negro y desde allí se preparó el último tramo de la conquista. El 11 de junio las tropas de Roca llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Pocos días después, el ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la República por el Partido Autonomista Nacional. Lo reemplazaron en el mando los generales Conrado Villegas y Lorenzo Vintter, quienes arrinconaron a los aborígenes neuquinos y rionegrinos en los contrafuertes de los Andes y lograron su rendición definitiva en 1885. El saldo fue el de miles de indios muertos, catorce mil reducidos a la servidumbre, y la ocupación de quince mil leguas cuadradas, que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería.

Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes.

El padre salesiano Alberto Agostini brindaba este panorama: "El principal agente de la rápida extinción fue la persecución despiadada y sin tregua que les hicieron los estancieros, por medio de peones ovejeros quienes, estimulados y pagados por los patrones, los cazaban sin misericordia a tiros de winchester o los envenenaban con estricnina, para que sus mandantes se quedaran con los campos primeramente ocupados por los aborígenes. Se llegó a pagar una libra esterlina por par de oreja de indios. Al aparecer con vida algunos desorejados, se cambió la oferta: una libra por par de testículos".

El general Victorica no andaba con rodeos al explicar los objetivos de la conquista: "Privados del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza de la forma en que lo hacen, que denuncia a la fuerza su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o a los obrajes donde ya existen muchos de ellos disfrutando de los beneficios de la civilización. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, como lo hacen algunos de ellos en las haciendas de Salta y Jujuy".

El éxito obtenido en la llamada “conquista del desierto” prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y lo llevó a la presidencia de la república. Para el estado nacional, significó la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales que, según se había establecido en la Ley de Inmigración, serían destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder, que pagaron por ellas sumas irrisorias.

Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a serlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereyra Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, ya tenían algo más que dónde caerse muertos.

Algunos de ellos se dedicarán a la explotación ovina poblando el desierto con ovejas; otros dejarán centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de Santa Cruz tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado.

domingo, 13 de junio de 2010

Imagen Laberintica

"El laberinto es una metáfora, es decir, es un medio de desplazamiento. Hay que usar el laberinto para salir de él. Es un motivo para ejercer nuestro ingenio e imaginación. Él ha de ser vencido, no sólo contemplado. Es el lugar y la ocasión de un paso."

Philippe Quèau.

sábado, 12 de junio de 2010

Sombrero Histórico

El TP II "El sombrero histórico" acerca del cual trabaje fue el sombrero "panza de burra". Se trata de un sombrero utilizado por los gauchos argentinos, mas precisamente de la region pampeana, cuyo origen se remonta a los arrieros de las regines españolas de Astutias y León. Llega a nuestro pais como un legado cultural, pero mas que nada como herramienta del hombre de campo. Dicho sombrero no tiene ningun adorno, ni es elegante ni mucho menos, ya que su funcionalidad es unicamente de protección de la cabeza de los campesinos. Por lo tanto estamos hablando de un sombrero de forma muy simple con un ala muy pequeña.

Busqué información acerca del sombrero panza de burra, ya que lo que personalmente buscaba, era hacer mención de lo Argentino y mas que nada del gaucho argentino. Cuando primeramente busqué "sombreros argentinos" pense que iban a aparecer el clasico o tipico sombrero del gaucho que comunmente conocemos todos, pero al aparecer la fotografía de este sombrero, panza de burra, me pareció bueno tomarlo para que todos conozcamos que dentro de un pais puede haber la gran variedad que existe en la Argentina de vestimentas. Me refiero a la vestimenta gauchesca. Entonces me parecio importante mostrar que la vestimenta no es sólo una manera de vestir, sino una manera de andar, de sentir, de vivir acompañado de una filosofía de vida algo desconocida para mucho, y que mejor a través de este medio para comunicarlo.

http://www.elhistoriador.com.ar a través de esta pág. realicé mi trabajo practico, en este caso acerca de la historia de argentina en los años 1810 en adelante.

viernes, 21 de mayo de 2010

martes, 18 de mayo de 2010

Los sombreros fueron variando con el paso del tiempo. Los usados por nuestros gauchos fueron: el chambergo o gacho, que desde los comienzos de la colonización, se usó como herencia cultural de añeja cuna europea. El sombrero redondo, blanco de fieltro de lana o de otro pelo de mejor calidad, de alas anchas y de capa regular, generalmente de largo barbijo (cinta que sujeta al sombrero por debajo de la barbilla).

Los sombreros fueron variando con el paso del tiempo. Los usados por nuestros gauchos fueron: el chambergo o gacho, que desde los comienzos de la colonización, se usó como herencia cultural de añeja cuna europea. El sombrero redondo, blanco de fieltro de lana o de otro pelo de mejor calidad, de alas anchas y de capa regular, generalmente de largo barbijo (cinta que sujeta al sombrero por debajo de la barbilla).Pasó a ser símbolo de gente de vida poco recomendable; gorro de pisón, de manga o frigio consistente en un cono de tela gruesa de un color fuerte y ribeteado o forrado en contraste vivo. Las motivaciones culturales agregó como adorno a estos gorros escarapelas; sombreros panza de burra, se obtenían cortando en redondo el cuero de la barriga de las burras, luego este redondel de cuero, con pelo, de forma ya naturalmente abombada, se colocaba en el extremote un poste hasta darle la forma cónica y se le ataba un tiento en redondo y se le doblaba el borde de manera de formarle el ala, que siempre era angosta; Pajillas de papijapas que se fabricaban con finas hojas de palma seca y blanqueada cortada en delgadas tiras entretejidas siguiendo un entretramado circular, desde el centro de la copa hasta el borde del ala. Gustó el gaucho de adornarlos con una pluma de color con una o varias flores silvestres.

Indumentaria del gaucho argentino

Indumentaria del gaucho argentinoEl sombrero que usa el gaucho es principalmente para protegerse del sol, la lluvia y el viento.Los hay de varias formas, pero se caracteriza por tener la copa combada en casi su totalidad para evitar que los días de lluvia se junte el agua.Entre los tipos más comunes de sombreros se encuentra el chambergo, es blando, de lana, de alas anchas que generalmente lo usan cuando realizan alguna actividad a caballo.Los gorros frigios conocidos también como gorros Pinsón, consiste en un tejido o tela en forma de cono, similar al que se encuentra en nuestro Escudo Nacional y varios escudos de las provincias argentinas. El "panza de burra" llamado así porque se hace con el cuero de la burra, usualmente de color negro como el de la foto del gaucho de la izquierda.También pueden mencionarse el sombrero "pajilla" apropiado para climas cálidos y el sombrero de Cuzco, hecho en piel de vicuña y a veces en cuero de llama.

lunes, 17 de mayo de 2010

"Sombreros"

El sombrero es una prenda con copa y ala que cubre la cabeza. Es una pieza unisex , la utilizan tanto hombres como mujeres como defensa contra el frío o el sol y también como adorno; en algunos casos puede indicar diferencias sociales y en este caso varía según la dignidad y por razones rituales.

Antiguamente se cubrían la cabeza con una especie de tocado que no se puede considerar propiamente como un sombrero; por ejemplo, los antiguos egipcios llevaban sobre la cabeza un casquete de cuero o de tela; el faraón cubría su peluca normalmente con un amplio pañuelo listado, pero en las ceremonias oficiales llevaba una tiara blanca o un gorro rojo. En Mesopotamia se usaban turbantes o birretes de piel; por su parte, los sacerdotes israelitas llevaban un sombrero cónico, alto, de color blanco. Durante la época minoica las mujeres de Creta adornaban sus cabezas con tocados de formas muy variadas. Más tarde, en Grecia, y después en Roma, no existió una prenda exclusivamente para cubrirse la cabeza, ya que era frecuente hacer servir con esta finalidad una especie de amplios mantos.

Antiguamente se cubrían la cabeza con una especie de tocado que no se puede considerar propiamente como un sombrero; por ejemplo, los antiguos egipcios llevaban sobre la cabeza un casquete de cuero o de tela; el faraón cubría su peluca normalmente con un amplio pañuelo listado, pero en las ceremonias oficiales llevaba una tiara blanca o un gorro rojo. En Mesopotamia se usaban turbantes o birretes de piel; por su parte, los sacerdotes israelitas llevaban un sombrero cónico, alto, de color blanco. Durante la época minoica las mujeres de Creta adornaban sus cabezas con tocados de formas muy variadas. Más tarde, en Grecia, y después en Roma, no existió una prenda exclusivamente para cubrirse la cabeza, ya que era frecuente hacer servir con esta finalidad una especie de amplios mantos.

El verdadero sombrero nació en el siglo XIV y adquirió gran popularidad en toda Europa, aunque sus formas variaron de un país a otro. El traje renacentista halló en el sombrero su complemento más suntuosos; los materiales preferidos fueron el terciopelo o el paño, adornados con plumas, cintas y piedras preciosas; mientras tanto, el pueblo seguía llevando capucha y después adoptó un sombrero de forma redonda. Al imponerse la moda de la peluca en el siglo XVII, el sombrero se hizo muy ancho y se adornó con encajes y plumas de forma semeja nte en los caballeros y en las damas.

nte en los caballeros y en las damas.

nte en los caballeros y en las damas.

nte en los caballeros y en las damas. Para los hombres un sombrerero londinense creó el sombrero de copa o chistera, que actualmente sigue siendo el clásico de ceremonia; una variante del sombrero de copa fue el Clac (ya en desuso), montado sobre muelles y que se podía plegar y aplanar.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

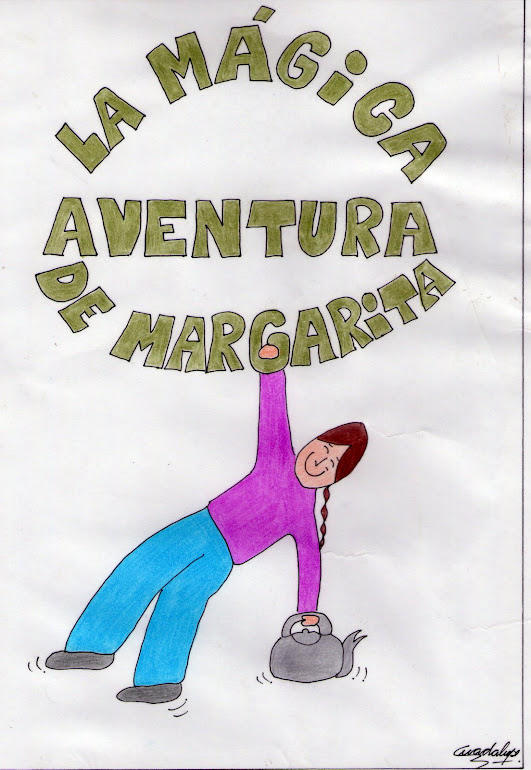

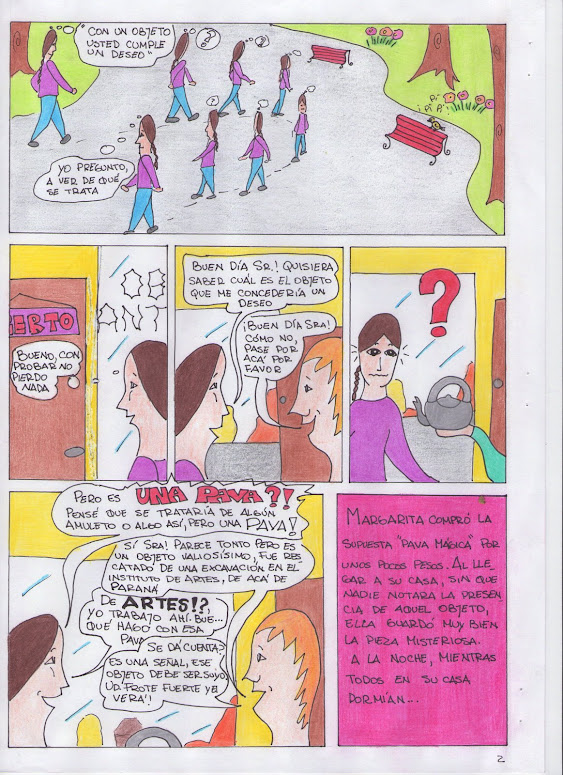

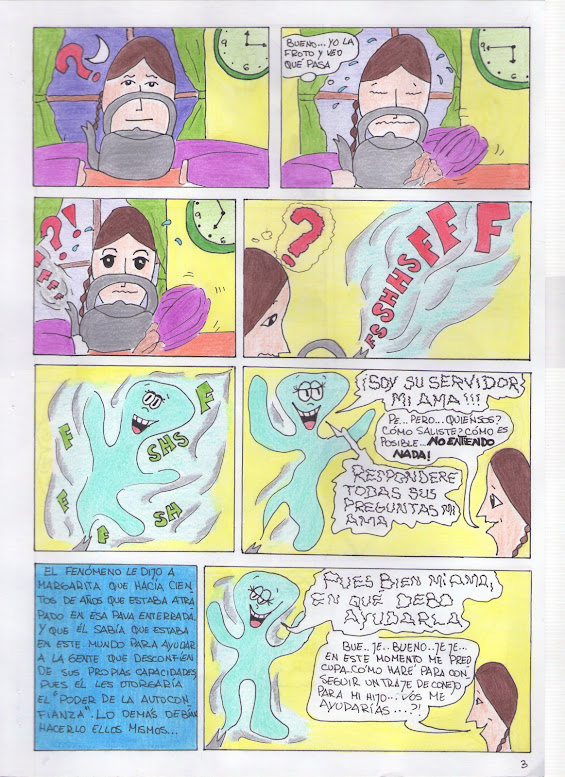

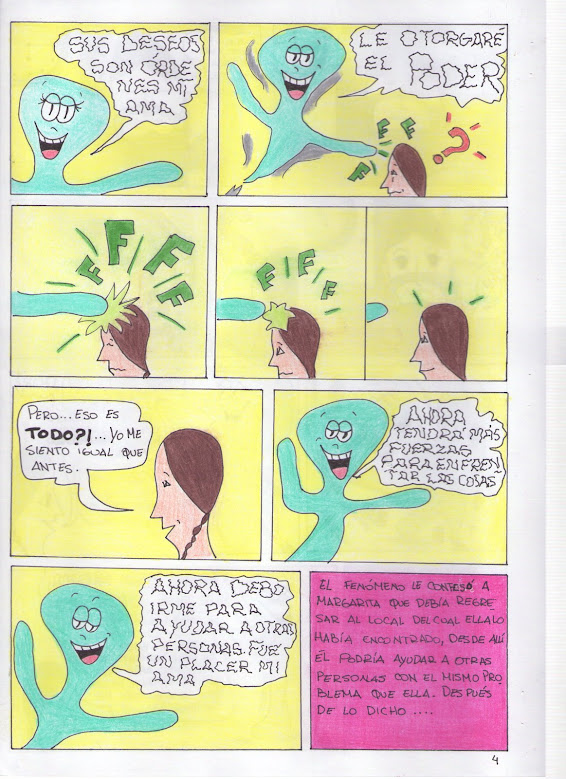

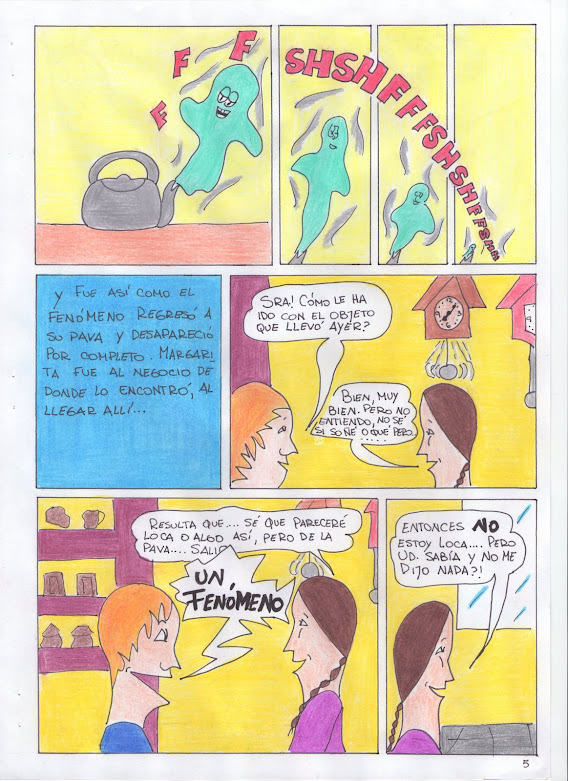

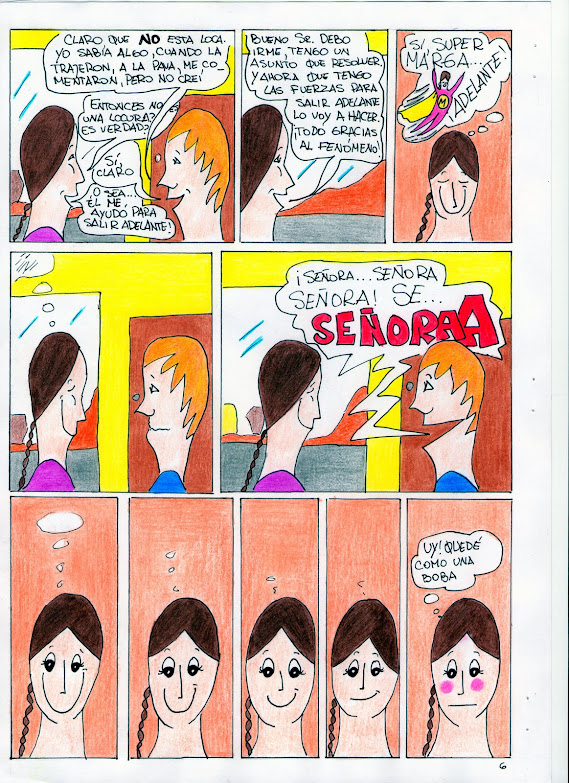

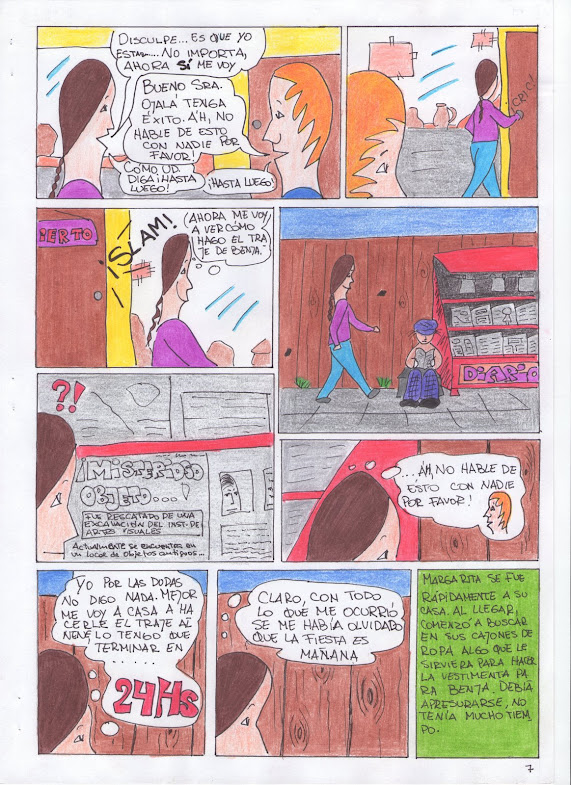

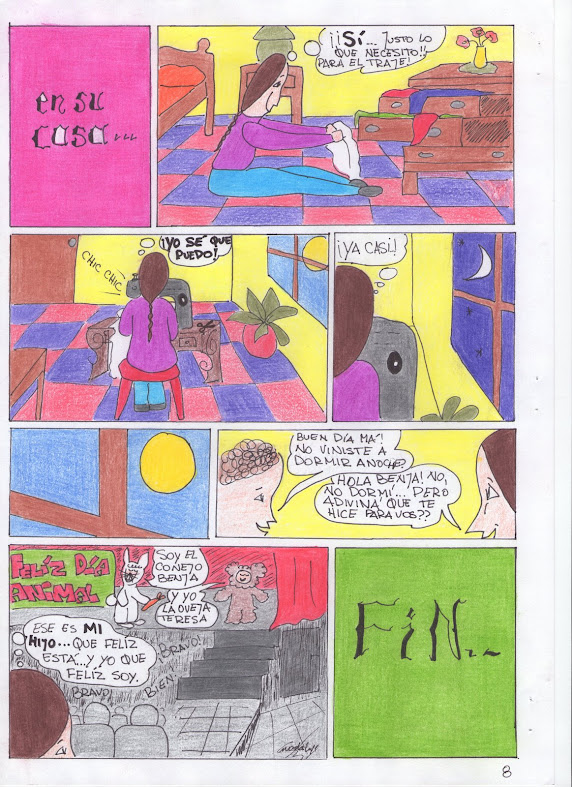

cómic

por guada

presentacion

Pág 1

Pág 2

Pág 3

Pág 4

Pág 5

Pág 6

Pág 7

Pág 8

FIN